Discours prononcé à la réception du Prix Nobel de Littérature 1982 par Gabriel Garcia Marquez, qui vient de mourir après une vie de chefs d’oeuvre et de combats pour l’humanité. Il y retrace en quelques phrases toute l’absurdité, toute l’hypocrisie de ceux qui, en Amérique latine et partout, se sont crus les « propriétaires du monde »

[rouge]« Je me refuse à admettre la fin de l’homme »[/rouge]

9 août 2010. Antonio Pigafetta, un navigateur florentin qui a accompagné Magellan lors du premier voyage autour du monde, a écrit lors de son passage par notre Amérique méridionale une chronique rigoureuse qui paraît cependant une aventure de l’imagination. Il a raconté qu’il avait vu des cochons avec le nombril dans le dos, et quelques oiseaux sans pattes dont les femelles couvaient dans les dos du mâle, et d’autres comme des pélicans sans langue dont les becs ressemblaient à une cuiller. Il a raconté qu’il avait vu une créature animale avec une tête et des oreilles de mule, un corps de chameau, des pattes de cerf et un hennissement de cheval. Il a raconté que le premier natif qu’ils ont trouvé en Patagonie ils l’ont mis en face d’un miroir, et que ce géant exalté a perdu l’usage de la raison par la frayeur de sa propre image.

9 août 2010. Antonio Pigafetta, un navigateur florentin qui a accompagné Magellan lors du premier voyage autour du monde, a écrit lors de son passage par notre Amérique méridionale une chronique rigoureuse qui paraît cependant une aventure de l’imagination. Il a raconté qu’il avait vu des cochons avec le nombril dans le dos, et quelques oiseaux sans pattes dont les femelles couvaient dans les dos du mâle, et d’autres comme des pélicans sans langue dont les becs ressemblaient à une cuiller. Il a raconté qu’il avait vu une créature animale avec une tête et des oreilles de mule, un corps de chameau, des pattes de cerf et un hennissement de cheval. Il a raconté que le premier natif qu’ils ont trouvé en Patagonie ils l’ont mis en face d’un miroir, et que ce géant exalté a perdu l’usage de la raison par la frayeur de sa propre image.

Ce livre bref et fascinant, dans lequel se perçoivent déjà les germes de nos romans d’aujourd’hui, n’est pas beaucoup moins le témoignage le plus étonnant de notre réalité de ces temps. Les Chroniqueurs de l’Amérique nous ont légué d’autres irracontables. Eldorado, notre pays illusoire si convoité, a figuré dans de nombreuses cartes pendant de longues années, en changeant de lieu et de forme selon l’imagination des cartographes. A la recherche de la fontaine de la Jeunesse Éternelle, la mythique Alvar Núñez Cabeza de Vaca a exploré huit ans durant le nord du Mexique, dans une expédition folle dont les membres se sont mangés entre eux, et seuls cinq des 600 qui l’ont entreprise sont arrivés. L’un des nombreux mystères qui n’ont jamais été élucidés, est celui des onze mille mules chargées de cent livres d’or chacune, qui un jour sont sortis du Cuzco pour payer le sauvetage d’Atahualpa et qui ne sont jamais arrivées à destination. Plus tard, pendant la colonie, se vendaient à Carthagène, quelques poules élevées dans des terres d’alluvion, dans les gésiers desquelles se trouvaient des petits cailloux d’or. Ce délire doré de nos fondateurs nous a poursuivis jusqu’il y a peu. À peine au siècle passé la mission allemande chargée d’étudier la construction d’un chemin de fer interocéanique dans l’isthme du Panama, a conclu que le projet était viable à condition que les rails ne fussent pas faits en fer, qui était un métal peu abondant dans la région, mais qu’ils soient faits en or.

L’indépendance de la domination espagnole ne nous a pas mis à l’abri de la démence. Le général Antonio López de Santana, qui a été trois fois dictateur du Mexique, a fait enterrer avec des funérailles magnifiques sa jambe droite qu’il avait perdue dans la dite Guerra de los Pasteles. Le général Gabriel García Morena a gouverné l’Équateur pendant 16 ans comme un monarque absolu, et son cadavre a été veillé vêtu de son uniforme de gala et sa cuirasse de décorations assis dans le fauteuil présidentiel. Le général Maximiliano Hernández Martínez, le despote théosophe du Salvador qui a fait exterminer dans un massacre barbare 30 mille paysans, avait inventé un pendule pour vérifier si les aliments étaient empoisonnés, et a fait couvrir d’un papier rouge l’éclairage public pour combattre une épidémie de scarlatine. Le monument au général Francisco Morazán, érigé sur la place la plus grande de Tegucigalpa, est en réalité une statue du maréchal Ney achetée à Paris dans un dépôt de sculptures usées.

Il y a onze ans, l’un des poètes insignes de notre temps, le Chilien Pablo Neruda, a illuminé cette enceinte avec son verbe. Dans les bonnes consciences de l’Europe, et parfois aussi dans les mauvaises, ont fait irruption depuis ce temps-là avec plus de force que jamais les nouvelles fantomatiques de l’Amérique Latine, cette patrie immense d’hommes hallucinés et de femmes historiques, dont l’entêtement sans fin se confond avec la légende. Nous n’avons pas eu un instant de calme. Un président prometheique retranché dans son palais en flammes est mort en se battant seul contre toute une armée, et deux catastrophes aériennes suspectes et jamais éclaircies ont tranché la vie d’un autre au cœur généreux, et celle d’un militaire démocrate qui avait restauré la dignité de son peuple. Il y a eu 5 guerres et 17 coups d’État, et a surgi un dictateur luciférien qui au nom de Dieu mène le premier ethnocide de l’Amérique Latine de notre temps. Pendant ce temps, 20 millions d’enfants latinoaméricains mouraient avant d’atteindre l’âge de deux ans, ce qui est plus que tous ceux qu’ils sont nés en Europe depuis 1970. En raison de la répression il y a presque 120 000 disparus, c’est comme si aujourd’hui on ne savait pas où sont passés tous les habitants de la ville d’Uppsala. De nombreuses femmes enceintes ont été arrêtées ont mis au monde dans des prisons argentines, mais on ignore encore le destin et l’identité de ses enfants, qui ont été donnés en adoption clandestine ou enfermés dans des orphelinats par les autorités militaires. Pour ne pas vouloir que les choses continuent ainsi près de 200 000 femmes et hommes sont morts sur tout le continent, et plus de 100 000 ont péri dans trois petits pays volontaristes de l’Amérique centrale, Nicaragua, Salvador et Guatemala. Si c’était aux États-Unis, le chiffre proportionnel serait d’un million 600 morts violentes en quatre ans.

Du Chili, un pays aux traditions hospitalières, a fui un million de personnes : 12 % pour cent de sa population. L’Uruguay, une nation minuscule de 2,5 millions d’habitants qui se considérait comme le pays le plus civilisé du continent, a perdu dans l’exil un citoyen sur cinq. La guerre civile au Salvador a causé presque un réfugié toutes les 20 minutes depuis 1979. Le pays qu’on pourrait faire avec tous les exilés et émigrés forcés d’Amérique Latine, aurait une population plus nombreuse que la Norvège.

J’ose penser, que c’est cette réalité extraordinaire, et pas seulement son expression littéraire, qui cette année a mérité l’attention de l’Académie Suédoise des Lettres. Une réalité qui n’est pas celle du papier, mais qui vit avec nous et détermine chaque instant de nos innombrables morts quotidiennes, et qui soutient une source de création insatiable, pleine de malheur et de beauté, de laquelle ce Colombien errant et nostalgique n’est qu’un parmi d’autres plus distingué par la chance. Poètes et mendiants, musiciens et prophètes, guerriers et racaille, toutes les créatures de cette réalité effrénée nous avons eu très peu à demander à l’imagination, parce que le plus grand défi fut pour nous l’insuffisance des ressources conventionnelles pour rendre notre vie croyable. C’est cela, amis, le nœud de notre solitude.

Donc si ces difficultés nous engourdissent, que nous sommes de son essence, il n’est pas difficile de comprendre que les talents rationnels de ce côté du monde, extasiés dans la contemplation de leurs propres cultures, sont restés sans méthode valable pour nous interpréter. Il est compréhensible qu’ils insistent pour nous mesurer avec le même étalon avec lequel ils se mesurent eux même, sans rappeler que les épreuves de la vie ne sont pas égaux pour tous, et que la recherche de l’identité propre est si ardue et sanglante pour nous qu’elle le fut pour eux. L’interprétation de notre réalité avec des schémas étrangers contribue seulement à nous rendre de plus en plus méconnus, de moins en moins libres, de plus en plus solitaires. Peut-être l’Europe vénérable serait plus compréhensive si elle essayait de nous voir à travers son propre passé. Si elle se rappelait que Londres a eu besoin 300 ans pour construire sa première muraille et de 300 autres pour avoir un évêque, que Rome s’est débattu dans les ténèbres de l’incertitude pendant 20 siècles avant qu’un roi étrusque ne l’implantât dans l’histoire, et qu’encore au XVIe siècle les suisses pacifiques d’aujourd’hui, qui nous enchantent avec leurs fromages doux et leurs montres impavides, ensanglantèrent l’ Europe comme soldats de fortune. Encore à l’apogée de la Renaissance, 12 000 lansquenets à la solde des armées impériales pillèrent et dévastèrent Rome, et tuèrent à coups de couteau huit mille de ses habitants.

Je ne cherche pas à incarner les illusions de Tonio Kröger, dont les rêves d’union entre un nord chaste et un sud passionné exaltaient Thomas Mann il y a 53 ans dans ce lieu. Mais je crois que les Européens d’esprit éclairant, ceux qui luttent aussi ici pour une grande patrie plus humaine et plus juste, pourraient mieux nous aider s’ils révisaient à fond leur manière de nous voir. La solidarité avec nos rêves ne nous fera pas sentir moins seuls, tant que cela ne se concrétise avec des actes de soutien légitime aux peuples qui assument l’illusion d’avoir une vie propre dans la répartition du monde.

L’Amérique Latine ne veut pas ni n’a de quoi être un fou sans arbitre, ni n’a rien de chimérique dans le fait que ses desseins d’indépendance et d’originalité deviennent une aspiration occidentale. Cependant, les progrès de la navigation qui ont réduit tant de distances entre nos Amériques et l’Europe, semblent avoir augmenté en revanche notre distance culturelle. Pourquoi l’originalité qu’on nous admet sans réserves dans la littérature nous est refusée avec toute sorte de suspicions dans nos si difficiles tentatives de changement social ? Pourquoi penser que la justice sociale que les Européens d’avant garde essaient d’imposer dans leurs pays ne peut pas aussi être un objectif latinoaméricain avec des méthodes distinctes dans des conditions différentes ? Non : la violence et la douleur démesurées de notre histoire sont le résultat d’injustices séculières et d’amertumes innombrables, et non un complot ourdi à 3 000 lieues de notre maison. Mais nombre de dirigeants et penseurs européens l’ont cru, avec l’infantilisme des grands-parents qui ont oublié les folies fructueuses de leur jeunesse, comme si n’était possible un autre destin que de vivre à la merci des deux grands propriétaires du monde. Telle est, amis, l’ampleur de notre solitude.

Cependant, face à l’oppression, au pillage et à l’abandon, notre réponse est la vie. Ni les déluges ni les pestes, ni les famines ni les cataclysmes, ni même les guerres éternelles à travers des siècles et des siècles n’ont réussi à réduire l’avantage tenace de la vie sur la mort. Un avantage qui augmente et s’accélère : chaque année il y a 74 millions de naissances de plus que de décès, une quantité de vivants nouveaux comme pour augmenter sept fois chaque année la population de New York. La majorité d’ entre eux naissent dans des pays avec moins de ressources, et parmi ceux-ci, bien sûr, ceux d’Amérique Latine. En revanche, les pays les plus prospères ont réussi à accumuler assez de pouvoir de destruction comme pour anéantir cent fois non seulement tous les êtres humains qui ont existé jusqu’à aujourd’hui, mais la totalité des êtres vivants qui sont passés par cette planète d’infortune.

Un jour comme celui d’aujourd’hui, mon maître William Faulkner a dit dans ce lieu : « Je me refuse à admettre la fin de l’homme ». Je ne me sentirais pas digne d’occuper cet endroit qui fut le sien si je n’avais pas pleine conscience de ce que pour la première fois depuis les origines de l’humanité, la catastrophe colossale qu’il se refusait à admettre il y a 32 ans est maintenant rien plus qu’une simple possibilité scientifique. Devant cette réalité saisissante qui à travers tout le temps humain a du paraître une utopie, les inventeurs de fables que tous nous croyons nous nous sentons le droit de croire que n’est pas encore trop tard pour entreprendre la création de l’utopie contraire. Une nouvelle et triomphante utopie de la vie, où personne ne peut décider pour les autres jusqu’à la forme de mourir, où vraiment soit vrai l’amour et soit possible le bonheur, et où les lignées condamnées à cent ans de solitude ont enfin et pour toujours une deuxième chance sur la terre.

Traduction libre et non officiel de l’espagnol pour El Correo de : Estelle et Carlos Debias

Article tiré de:http://www.michelcollon.info/Je-me-refuse-a-admettre-la-fin-de.html

Biographie:

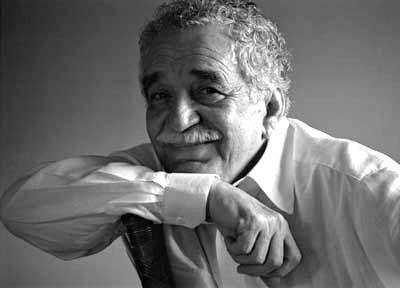

Le Prix Nobel colombien de littérature Gabriel García Márquez, considéré comme l’un des plus grands écrivains de langue espagnole, est mort jeudi à son domicile de Mexico des suites d’une pneumonie, a annoncé le président colombien Juan Manuel Santos. « Cent ans de solitude et de tristesse pour la mort du plus grand Colombien de tous les temps », a indiqué Juan Manuel Santos sur son compte Twitter. « Les géants ne meurent jamais », a-t-il ajouté.

Quelques minutes plus tôt, le journaliste de la chaîne mexicaine Televisa Joaquin López-Dóriga avait annoncé – également sur Twitter – que l’écrivain âgé de 87 ans était « décédé à son domicile de Mexico » aux côtés de son épouse et de ses deux fils. Ces derniers jours, il se trouvait, selon sa famille, dans un état de santé « très fragile ». Le 8 avril, il avait quitté un hôpital de Mexico après y avoir subi huit jours de traitement pour une pneumonie.

Le plus Colombien des auteurs latino-américains se sera finalement éteint à Mexico, à 87 ans. Pas aussi vieux que ses personnages parfois multiséculaires, pas aussi seul non plus. Au fond, qu’importe où il est mort, El Gabo appartenait à toute l’Amérique latine, dont il a définitivement bouleversé la création littéraire dans les années 1960.

Rien, pourtant, ne semblait destiner le petit Gabriel, né à Aracataca, en Colombie, d’un père télégraphiste puis pharmacien, à une carrière de romancier. Rien, sauf des éléments biographiques que l’on retrouvera dans toute son oeuvre. Ainsi grandit-il avec sa grand-mère, Doña Tranquilina Iguarán Cotes de Márquez, femme de caractère trouvant normal l’anormal, côtoyant fantômes et prémonitions, que l’on reconnaîtra sous les traits d’Ursula Buendía dans Cent Ans de solitude. Son père, Gabriel Eligio, et sa mère, Luisa Santiaga Márquez, amoureux fous, ont dû vaincre la résistance des parents de Luisa pour se marier, thématique principale de L’Amour aux temps du choléra. Son grand-père, « Papa Lelo », lui raconta mille fois l’histoire du « massacre de la bananeraie », lorsque l’armée colombienne tira sur des grévistes de l’United Fruit Company, scène irréelle contée dans Cent Ans de solitude. Ce fut aussi lui qui lui fit découvrir l’existence de la glace, moment qui occupe les premières pages du roman…

Il commence comme journaliste

Après une enfance dans cet univers familial fantasque, García Márquez suit des études de droit à Bogotá, ville froide et andine à laquelle il se sent étranger, à mille lieues de sa Caraïbe natale. Il commence à s’adonner à la littérature en écrivant une nouvelle, La Troisième Résignation, publiée dans le quotidien El Espectador. À Cartagena, où il est allé poursuivre ses études, il n’obtiendra pas son diplôme, mais se découvre une nouvelle passion : le journalisme. Il chronique dans le journal El Universal, qui vient d’être fondé, et pour El Heraldo. C’est aussi à Cartagena qu’il rencontre les écrivains du groupe de Barranquilla et engloutit les oeuvres de Virginia Woolf, James Joyce et William Faulkner, dont il s’inspirera pour écrire. En 1955 est publié son premier roman, Des Feuilles dans la bourrasque, qui fait apparaître le fictif Macondo pour la première fois, archétype du village latino-américain. Lui est envoyé comme correspondant en Europe. Il a en effet publié un article remettant en cause la version officielle du naufrage d’un navire de guerre colombien, le Caldas, ce qui lui a valu des menaces. De son expérience de journaliste, El Gabo tire une précision de reporter qui donnera toujours un relief particulier à ses romans.

À l’issue de sa période européenne, il retrouve son Amérique latine bien aimée, qu’il perçoit désormais comme bien plus dynamique que le Vieux Continent. À Caracas, il travaille pour le journal Momento, lorsque le président Marcos Pérez Jiménez prend la fuite pour Saint-Domingue. Événement qui lui inspirera, bien plus tard, L’Automne du patriarche, qui renouvelle le genre latino-américain du « roman de dictateur ». Surtout, en 1959, il se rend à Cuba et sympathise avec la cause révolutionnaire, fondant même Prensa Latina, agence de presse cubaine pour laquelle il travaillera à New York, jusqu’en 1961. Il n’a, depuis lors, cessé de soutenir le mouvement castriste et a toujours revendiqué son amitié avec Fidel Castro. De même s’est-il penché, perplexe, sur le cas de Hugo Chávez, qu’il a rencontré en 1999 et auquel il a consacré un article clairvoyant, « L’Énigme des deux Chávez », dans Cambio, demandant s’il serait un énième dictateur latino-américain ou un homme qui pourrait réellement transformer son pays.

De juillet 1965 à août 1966, il rédige Cent Ans de solitude

C’est au Mexique, peu après, qu’il connaît enfin la reconnaissance littéraire : le prix de l’Académie colombienne des lettres pour La Mala Hora en 1962. Surtout, entre juillet 1965 et août 1966, il rédige son grand oeuvre, Cent Ans de solitude, publié le 30 mai 1967 en Argentine. Mario Vargas Llosa, l’écrivain péruvien qu’il vient de rencontrer et avec lequel il est encore ami, célèbre le roman. Il l’analysera dans ce qui restera comme l’une des meilleures études qui lui aient été consacrées, Historia de un deicidio, en 1971. Les deux hommes ne tardent cependant pas à se brouiller, en venant aux mains, pour des raisons qu’aucun n’a voulu éclaircir mais qui tiennent probablement à la femme du Péruvien.

Entre-temps, l’écrivain colombien est devenu le porte-drapeau d’un nouveau courant littéraire, le « boom latino-américain ». Cent Ans de solitude signe la naissance du « réalisme magique », mêlant morceaux de l’histoire du continent et superstitions et légendes, présentées comme parfaitement réelles, dans un style foisonnant et puissamment évocateur, souvent très sensuel. Le roman conte la saga de la famille Buendía dans le village de Macondo, suivant une structure du temps circulaire, où les histoires d’inceste, de mort et de guerre reviennent jusqu’à la malédiction finale. C’est un immense succès, qui en annonce d’autres : L’Automne du patriarche, sorte de long poème en prose, Chronique d’une mort annoncée, présenté sous la forme d’un reportage. C’est donc presque naturellement que García Márquez reçoit, en 1982, le prix Nobel de littérature, pour « ses romans et ses nouvelles, dans lesquels le fantastique et le réalisme se combinent dans un univers à l’imagination très riche, reflétant la vie d’un continent et ses conflits ».

Son dernier livre : Mémoires de mes putains tristes

Suivent L’Amour aux temps du choléra, histoire universelle d’amours contrariées qui trouvera un large public, puis Le Général dans son labyrinthe, sur la fin de la vie de Simón Bolívar. Mais en 1992, on lui trouve une tumeur au poumon gauche et il est opéré en Colombie. Sa productivité n’en est pas affectée, avec d’une part De l’amour et autres démons, salué par la critique et qui reprend tous ses thèmes favoris, puis le Journal d’un enlèvement, roman documentaire sur six otages des narcotrafiquants du cartel de Medellín de Pablo Escobar, en 1996. Il rachète également le journal Cambio.

Alors qu’on le pensait définitivement guéri, un cancer lymphatique lui est diagnostiqué en 1999, raison pour laquelle il décide de publier une autobiographie, Vivre pour la raconter. Sa dernière oeuvre, Mémoires de mes putains tristes, a été publiée en 2004. Mais sa postérité n’est pas près de s’éteindre. Gabriel García Márquez a ancré la littérature latino-américaine dans son histoire contemporaine, n’hésitant pas à aborder la violence qui la secouait, tout en y intégrant le folklore du continent et en enrichissant la forme par la variété des points de vue et l’humour. De quoi susciter chez les auteurs latino-américains qui ont suivi une admiration sans bornes, puis la lassitude et le désir de s’émanciper de l’influence du géant littéraire. Aujourd’hui, il laisse tout un continent orphelin.

(18-04-2014 – Par Claire Meynial)

**

وداعاً « غابو »

إذا كان من أديب عالمي يمكن اعتباره « عربيّاً » بامتياز، فإن هذا الأديب هو غابرييل غارسيا ماركيز. اليوم يبكيه القرّاء العرب قبل سواهم، هو المنتشر عالميّاً على نطاق واسع تجاوز الاسبانيّة لغته الأم، وأميركا اللاتينيّة مسرح شخصياته واحداثه. الكاتب الكولومبي الذي قُرئت أعماله مغرباً ومشرقاً، انطفأ بهدوء ليلة أمس عن ٨٧ عاماً. رحل « غابو »، كما يُكنّى تودداً في دياره، بعد قصّة غريبة مع السرطان الذي تغلّب عليه أكثر من مرّة، وبعد شائعات كثيرة عن موته كان يكذّبها ساخراً. هذه المرّة استسلم صاحب نوبل (١٩٨٢) للملاك الأسود الخارج من « حب في زمن الكوليرا »، هو الذي بدأ صحافيّاً استقصائيّاً، ليصبح « بطريرك » الأدب الأميركي اللاتيني، وأحد روّاد « الواقعيّة السحريّة ». تأثّر بقصص جدّته المليئة بالخرافات والجنيّات، وبالسرديّات الواقعيّة لجدّه الكولونيل الليبرالي الذي طبع مزاجه السياسي، فوقف إلى جانب الثورات وحركات التحرر، وتميّز بعدائه للاستعمار الأميركي، وربطته صداقة متينة بفيديل كاسترو.